09.さまよえる野良猫 [蒼ざめた微笑]

多摩川の土手の上を大きな犬に連れられて、小さな女の子が散歩している。大きな犬は可愛い主人を守る騎士のように、辺りに目を配りながら気取って歩いている。可愛い主人は何か大事な事を考えているらしく、俯きながら犬の後を歩いていた。

頭のはげかかった痩せた男が白い息を吐きながら、伜(せがれ)のお下がりの青いトレーニングウェアを着て走っている。長年の経験から走る事が自分の体質に合っている事を知っている、慣れた走りっ振りだった。

平野雅彦の住所は、多摩川からすぐそばの古ぼけた建物がぎっしり建てこんでいる中にあった。トルコ・ブルーのペンキで塗られ、他の建物よりは新しく見えた。アパートの前の狭い駐車場が空いていたので、そこにジープを止めた。二階の中程の部屋の表札に下手くそな字で、平野と書いてあった。

私はノックした。

雅彦は部屋にいた。まだ、起きたばかりらしく、コーヒーを飲みながら面倒臭そうにドアを開けた。さめきった冷たい目が私を興味なさそうに見た。くたびれた黒のセーターに、くたびれていないジーンズをはいて、背が高くスポーツマンのような締まった体をしている。長い髪が邪魔になるらしく、赤いバンダナを鉢巻にしていた。

彼は何も言わず、私を見くだしたように観察していた。右手は自然とたらしたままだが、指が意味もなく動いていた。

私は静斎の弟子というふうに自分を紹介した。嘘をつく人間たちと付き合っていると、次第に嘘をつく事にも慣れてしまう。何の抵抗もなく嘘が出て来る。職業病の一種なのかもしれない。静斎から頼まれて、紀子を捜している事を告げた。

彼は、いくらか興味が涌いたように私を見て、「それで?」と聞いた。

「先生が心配してるんです」と私は言った。

「へえ、珍しいね。あの先生でも娘の心配なんかするんですか?」

雅彦は右手をジーンズのポケットに突っ込み、入口の柱に寄り掛かった。

「ええ、あの先生はしているようです」

雅彦は私の肩越しに外を眺めていた。彼の顔は無表情だった。

「今までは心配なんかしなかったんですか、あの先生は?」

「さあ、知らねえけどね」

彼はコーヒーをうまそうに一口飲んでから、コーヒーカップに向かって喋った。

「紀子のやってる事を普通の親が知ったら、ぶっ倒れるぜ。先生は知ってると思うけど、自由にさせておく。大した親だよ」

彼はもう一度、コーヒーをすすって、満足そうにうなづいた。

「今回は本当に心配してるようです。二日も連絡がないと言っていました」

「そのうち、連絡があるだろ」

雅彦はそっけなく言った。まったく、心配している様子はなかった。

「あなたが最後に紀子さんと会ったのは、いつですか?」

彼は私をチラッと見て、薄笑いを浮かべた。

「日曜の夜だよ。店で会った。ただし、それは最後じゃねえぜ。今晩、会うかもしれねえ」

「何か、連絡があったんですか?」

「そんなもんねえさ」

彼は私の後ろにある何かを熱心に見つめていた。私は振り返った。そこには、隣の家の屋根があるだけだった。

「紀子は何の前触れもなく、ひょっこりと現れる。いなくなる時だって、サヨナラなんて言った試しがねえ。いつだってそうさ。連絡とか約束とか、そんな面倒臭えもの、あいつはしやしねえよ」

彼は隣の家の屋根を見つめていた。しかし、屋根を見ているようではなかった。

「確か、あなたは日曜の昼頃、紀子さんに電話しましたね?」

「俺が? 俺はしねえよ」

本当のように聞こえた。

「紀子さんは電話に出てから、あなたに会うと言って出て行きましたよ。会わなかったんですか?」

「会ったよ、店でな。七時頃、紀子は来たよ」

「その時、何か、紀子さんに変わった所はなかったですか?」

「変わった所ね」と言ってから彼はコーヒーを飲みほした。

「あいつはいつも変わってるからな。あん時は、ちょっとボケッとしてたな。何か考えてるようだった。別にこれは変わった事じゃねえな。紀子はいつも何かを考えてる。すべて、音楽の事さ。他の事で悩んでても、すべて、音楽に結びつけちまう。あんた、タバコ持ってねえかい?」

私は彼にタバコをやった。そして、二本のタバコに火を点けた。彼はゆっくりと煙を吐きながら輪を作った。私は彼の作った輪の中に煙を通そうとして失敗して、輪は崩れて消えた。

「そういえば、兄貴が一緒にいたよ」と雅彦は急に思い出したように言った。

「ライターじゃねえ方の兄貴だ。俺は一度も会った事ねえけどな、紀子から話はよく聞いていた。その兄貴の事となると、あいつ、恋人の事でも話すように俺に聞かせたよ。五年も海外にいて、最近、帰って来たそうだ。親父と同じ絵画きだよ。一目見ただけで、何かを感じたな。すげえ絵を描くんだろうと思ったね」

「その兄さんの名前、何て言いました?」

「紀子は隆二兄さんて言ってたよ。十年近く、うちの方には寄り付いてねえらしい。美大を中退して、うちには寄り付かず、毎日、酒ばかり飲んでたそうだ。その頃、高校生だった紀子は、よく、そんな兄貴に金を運んでやってたらしい。その頃の紀子は、そんな兄貴の生活を見て、憎んでいたそうだ。子供の頃から紀子はその兄貴が好きだったんで、裏切られたと思ったんだな。結局は、紀子も兄貴と同じような事をやり出したわけだが‥‥‥」

紀子に関する事を話すのが楽しいらしく、雅彦はよく喋った。やはり、藤沢静斎と隆二は関係があったわけだ。

「私の友達がその隆二さんとスペインのマドリッドで会ったとか言ってましたよ」

「へえ、スペインか。隆二兄さんはスペインにいたのか‥‥‥俺もスペインには行きてえと思ってたんだ」

「いい所です」

「あんたも行った事があるんですか?」

「ええ。もう十年近く前ですがね。三年間、ブラブラしてました。その頃の仲間が、私が日本に帰った後、隆二さんと会ったらしくてね。この前、連絡して来たんですよ」

「スペインで絵をやってたんですか?」

「そうです」

「ふーん。俺が紀子と会ったのは、ニューヨークだった。冬の寒い日だったよ」

「よかったら、紀子さんの事、話してくれませんか?」

雅彦は短くなったタバコを深く吸い込んでからサンダルで踏み潰した。そして、雲のような煙を吐き出した。

「オーケイ。あいつは本当のいい女だぜ。あんたなら分かってくれそうだな。今日は気分がいいから話してやるよ」

彼は私を部屋の中に入れてくれた。私は運がよかったらしい。なぜか知らないが、彼の機嫌がいい。『オフィーリア』で見た時は、気難しそうな、なかなか、人を寄せ付けない男だと思ったが、取っ付きにくいが、なかなか味のある男のようだった。

六畳の台所と八畳の和室があった。家具は最低限の物しか置いてない。文化的遺産といえる物は、古ぼけた冷蔵庫と大きなステレオカセットと電気ごたつだけだった。こたつの上には半分以上減っているワイルド・ターキーのボトルと食い物のかすが散らかっている。羽毛の入った寝袋が、いも虫のように部屋の隅で伸びている。壁にはヌードポスターが貼ってあった。アメリカから持って来たものか、ヘアーは勿論の事、その奥も丸出しにして、ニッコリ笑っているブロンド娘だった。押し入れの中には、いつでも夜逃げができるように、荷物の詰まったスーツケースでも入っていそうだ。

彼はこたつの上を片付けて、私にもコーヒーを作ってくれた。インスタントではなく、豆をつぶして、ペーパーで漉して作っていた。コーヒー豆をかじりながら慣れた手付きでミルを回していた。

「俺はアメリカンは嫌えなんだよ」と彼は言った。

「濃い奴じゃねえと駄目だ。スペインのコーヒーはどうでした?」

「濃い奴さ。安くて、うまかったよ」

「そうか‥‥‥セニョリータはどうです?」

「いいねえ、俺は好きだよ。毎晩、陽気に騒いでいるよ。アンダルシアの方には、いい女がいっぱいいたね」

「アンダルシアか。カルメンだろ。『アルハンブラの想い出』って曲もあったな」

彼は『アルハンブラの想い出』を口笛で吹いた。私は懐かしく聞いていた。

「どうぞ。悪いけど砂糖はねえんだ」

彼は金属製のコーヒーカップを私の前に置いた。いい匂いが漂って来た。

カセットからピアノの曲が流れ出した。紀子の曲だと彼は言った。私がまだ聴いた事のない曲だった。きっと、古いものだろう。『蒼ざめた微笑』のような悲しさはない。打楽器のように聞こえて来る高音が、壊れそうで壊れない、ガラスでできた都会を感じさせた。何となく、その都会はニューヨークのような感じがした。

私はコーヒーを飲んだ。香りのいい、うまいコーヒーだった。しばらく、曲を聴いてから彼は喋り始めた。

「俺が紀子に会ったのは、寒い冬のニューヨークだった。顔が凍りそうな寒さだ。確か、二年前だよ」

おとぎ話でもするような調子で、平野雅彦は過去を見つめ始めた。

俺は酒を飲んでいた。たいして、うまくもねえ酒だったが、それでも、俺には必要だった。音楽仲間が集まるバーで、俺は一人で飲んでいたんだ。その頃の俺は場末のキャバレーで仲間と演奏していた。安い金でな。メンバーは下手くそな奴ばかりだった。俺は毎日、腹を立てていた。こんなはずじゃなかったってな。

ニューヨークに流れ着いてから、知らねえ間に三ケ月位経っていた。よりによって寒くなり始める頃、着いたんだ。あの年はひでえ寒波だった。俺はちょっとヘソが曲がってるからな。寒波なんか、くそくらえって、ニューヨークにしがみ付いていた。ようするに、動く金がなかったんさ。

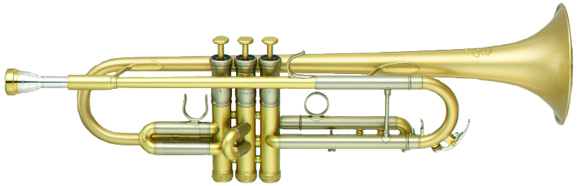

俺は初め、サンフランシスコに着いたんだ。ゴールデンゲート・ブリッジを馬鹿みてえに歩いたっけ。夜になるとユニオン・スクエアあたりで、ラッパを吹いた。今でも覚えてるけど、最初の日は結構、稼げたよ。ポケットがクォーター(二十五セント硬貨)で重たくなる程、集まったもんだ。嬉しかったぜ。ただし、誰でも知ってるような曲を吹かねえと駄目さ。俺の作った曲なんか、立ち止まって聴いてくれる奴なんかいやしねえ。俺はアメリカ中、吹きまくってやったよ。ポリ公が文句を言いに来たり、チンピラに脅された事もあったけどな。ミュージシャン仲間も結構できた。面白かったぜ‥‥‥俺の事を話したってしょうがねえな。

一年近くかかって、俺はニューヨークに着いたんだ。途中で知り合いになった男がコンボ(小人数編成のバンド)を持っててな。俺に来てくれって言ったもんだから訪ねて行ったわけだ。そこが汚ねえ所でな、昔は結構、流行ってたらしいが‥‥‥それでも、ジャズ気違いが酔っ払いながら、プレイを聴いてたよ。俺もしばらく、そこで働く事になったわけだ。

俺はその日、もう、その仕事が嫌になってな、また、旅にでも出るかって思いながら、酒を飲んでたんだ。そこに紀子が入って来たんだよ。ヒロインの登場なんてもんじゃねえ。薄汚い野良猫が餌を求めて、さまよってる感じだった。あいつはフラフラしながら俺の隣にやって来た。長い髪はクシャクシャで、革のコートには泥がベットリ付いていた。最初、見た時、俺はそこら辺の娼婦が麻薬でラリってるのかと思ったよ。紀子の顔はちょっと日本人には見えねえからな。よく見ると、なかなか、いい顔してるんで、俺は拾ってやろうと考えた。そして、彼女に声を掛けたんだ。

バーボンを飲んでたあいつは、俺の言葉なんか聞いちゃいねえで、何かブツブツ言っていた。俺はバーテンに聞いたよ。

「彼女、よく来るのか?」ってな。

バーテンは彼女を知っていた。

「最近、ジェークに付きまとってた女だよ。どうせ、捨てられたんだろ。あいつは女には優しいからな。少なくとも捨てるまではな」

そう言いやがった。

ジェークっていうのはピアノをやってる野郎でな。俺も何度か一緒にやった事はあった。なかなか、うめえ奴だよ。だが、キザな奴でな、年中、プレイボーイ気取りで女を引っかけ回ってたよ。女の腐ったような野郎さ。

そのうち、あいつは日本語で悪態をつき始めてな。初めて、日本人だって分かったよ。

「あんた、日本人だったのか?」

俺は日本語で聞いた。彼女は初めて、俺に気がついたように、俺の方に顔を向けたが、目は俺を通り越して遠くの方を見ていた。

「違うわよ。地球人なのよ、あたしは」

彼女は日本語で、そう言った。

「俺は最初、見た時、迷子になった火星人かと思ったぜ」

「そうよ、あたしは迷子なのよ。宇宙の闇の中をさまよってるのよ。出口のない真っ暗な闇の中をさまよってるのよ」

その夜、俺は紀子を抱いた。別に逆らいもしなかった。彼女はしきりに、ジェークのピアノを誉めていた。癪(しゃく)に障ったんで、俺もトランペットをやってる。今度、聴きに来いって言ってやった。しかし、彼女は俺には関心なんか示さなかった。次の朝、起きたら、あいつはもういなかったよ。その時はまだ、あいつの事を俺は娼婦だと思っていた。俺からは金を取らなかったけどな。あんな綺麗な日本人が娼婦なんかしてるなんて勿体ねえとは思ったけど、彼女にも色々と訳があるんだろうと、それっきり、忘れちまった。

それから三日経った。俺はいつものように半分酔っ払いながら、汚ねえ店でラッパを吹いていた。そこに彼女が入って来た。ジェークと一緒だったよ。まだ、大して酒が入ってねえらしく、きちんとしていた。彼女は俺の吹くのを真剣に聴いていた。ジェークの野郎はニヤニヤ笑っていやがった。俺はいつも、バックに合わせて、いい加減にやってたが、彼女の目に見つめられると、何となく恥ずかしくなってな。久し振りに本気になって吹いてやった。演奏が終わってから、俺は彼女の所に行った。

「やあ、どうだった?」

俺はジェークを無視して日本語で聞いた。

「なかなか、やるわね」

彼女は俺を見つめた。

「ああ。なかなか、やるさ」

その時の彼女は娼婦じゃなかった。俺は彼女の目に何かを感じた。

「今度はあたしのピアノを聴いてくれる? あなたと一緒にやりたいわ」

彼女はそう言った。俺は冗談だと思って相手にしなかったが彼女は強引だった。ジェークの野郎も賛成して、店のマスターに話をつけちまった。彼女はさっさとステージに上がって、客たちは突然の飛入りに拍手をして口笛が飛んだ。俺も余興だと思って仕方なくステージに上がった。俺が上がるとすぐ、彼女はスタンダードを弾き始めた。俺は彼女に合わせてラッパを吹いた。

俺はたまげたよ。遊びのつもりだったが、それどころじゃなかった。俺はいつの間にか真剣になっていた。彼女のピアノは俺に挑みかかって来た。俺は鋭いナイフで頭を突っつかれてるような感じだった。俺は彼女のピアノに答えた。客はみんな、シーンとなって聴いていた。

俺は胸がジーンとして来るのを感じた。彼女のピアノは素晴らしかった。技術が素晴らしいっていうわけじゃねえ。技術だけなら彼女以上のピアノ弾きはニューヨークにはゴロゴロいる。そうじゃなくて、ジャズに一番大切なサムシング・エルス‥‥‥彼女が持っている何か力強いもの、魂の叫びのようなものだな。そいつが、じわじわと伝わって来るようだった。彼女は三曲弾いてステージから降りた。そして、ジェークと一緒に店から出て行った。俺はステージに立ったまま呆然としていた。

その夜、酒を飲みながら、彼女のピアノが頭にちらついてしょうがなかった。

『酒とバラの日々』『ミスティ』『ラウンド・ミッドナイト』この三曲が頭から離れなかった。特に最後の『ラウンド・ミッドナイト』は見事だった。何と言うか、言葉では説明できねえが、俺は彼女に負けたような気がした。

俺はもう一度、彼女とプレイしたいと思って彼女を捜した。まだ、その時、俺はあいつの名前も知らなかった。ジェークに聞けば分かるだろうと思ったが、奴は西海岸に飛んで行ったらしくて見つからなかった。彼女もあの日から全然、見かけなくなった。でも、俺は何となく、また、会えるような気がしていた。そして、俺はラッパをまた初めからやり直した。しかし、うまくいかなかった。いい曲を作ろう、いいプレイをしよう、そう、焦れば焦る程、うまくいかなかった。俺は毎日、酒を飲んでいた。酒を飲むと彼女のピアノがちらついて来た。こんな事をしていちゃ駄目だ。早く、ここから出ようと思いながら、ニューヨークから離れられずに、いつの間にか、秋になっちまった。

ある朝、いつものように二日酔いで寝てると、突然、あいつが現れたんだ。

「ヘロー、ミスター、トランペット」

俺は夢でも見てるのかと思った。彼女は紙袋を下げて笑っていた。

「いつ、戻って来たんだ?」と俺は聞いた。

「今、着いたばかりよ。しばらく、厄介(やっかい)になるわ」

「ここにか?」

彼女はうなづいて、紙袋を俺に差し出した。中には、スコッチが二本入っていた。

「今まで、どこにいたんだ?」

「日本よ。少し疲れちゃった」

紀子は二週間近く、俺の部屋にいた。あいつは毎日、どこかに出掛けて行った。どこに行ってたのかは知らねえが、毎日、酔っ払っていた。何か悩んでいるようだったが、俺には何も言わなかった。俺の店に来て、ピアノを弾く事も何度かあった。色んなミュージシャンとも付き合っていたらしい。俺は彼女と付き合ってみて、彼女のすべてが音楽だっていう事が分かった。音楽の事しか考えてねえし、音楽のためなら何だってやってる。そして、最後の日、いつものように出掛けたまま帰っては来なかった。俺は捜したが見つからなかった。日本に帰ったのかもしれねえと思って、俺もニューヨークを出る事にした。また、旅を始めたんだ。そして、ニューオリンズに落ち着いた時に、彼女に手紙を出した。

彼女は来たよ。まるで、隣のうちから遊びに来たみたいな気楽な格好でな。俺と音楽の話をしたり、一緒に演奏したり、他の男とも好き勝手な事をしてたな。そして、いつものように別れも言わずに帰って行った。

そんな事が何回かあった。

俺がロスアンジェルスにいた時だ。彼女が訪ねて来た。俺は彼女を拳銃の射撃に連れて行った。最初、彼女は、大して興味を示さなかったが、俺は無理やり、彼女に拳銃を持たせて撃たせてみた。初心者のわりにはうまかった。紀子は射撃が気に入っちまったんだよ。その日から毎日、射撃場に通った。俺も好きな方だから付き合ったが、しまいには俺よりもうまくなりやがった。『ターゲット』ってえ曲は、その時の射撃がヒントだったらしい。静と動をうまく組み合わせたいい曲だよ。

俺は去年の夏に日本に帰って来た。それから、ずっと、静斎先生の店でやってるわけだ。紀子と一緒にな。また、そろそろ、旅に出たくなって来てるんだが、なかなか、決心がつかなくてな‥‥‥

雅彦は話し終わってから、コーヒーを一口飲んだ。

「紀子の事が少しは分かったかい?」

「ああ。輪郭(りんかく)位は分かった」

「輪郭ね」

彼はそう言って、私のタバコから一本つまみ出し、私のライターで火を点けた。

「紀子に輪郭なんてねえよ。中心が一つあって、そこから無限に広がってるんだよ」

私も彼の意見に賛成した。紀子は本当に捕え所がない。中心に音楽がある事は分かるが、それ程、夢中になれるものだろうか?

「今、彼女はどこにいると思う?」

無理だと思ったが聞いてみた。

「さあ、分からねえな。アメリカにいるかもしれねえし、インド辺りでウロウロしてるかもしれねえ」

「もしかしたら、アフリカかもしれない」と私は言った。

「ええ、アフリカかもしれねえ。南極でペンギンと遊んでるかもしれねえ」

雅彦は真面目な顔で言った。

私は紀子がペンギンと遊んでいる所を想像してみた。彼女には似合っているし、一瞬、本気で南極にいるのかもしれないと思った。

「もしかしたら、まだ、東京にいるのかもしれねえ」

彼は煙を吐きながら言った。

「ホームレスたちと宴会をやってるかもしれねえ。彼女に関しては何をしてるって聞いても俺は驚かねえよ」

手掛かりはまったくなしだ。

カセットから流れるピアノの曲が途中で切れた。私は冷めたコーヒーを飲んだ。苦かった。雅彦はカセットを取り替えた。

『レクイエム・蒼ざめた微笑』が流れて来た。彼女の過去の一部を知った今、この曲を改めて開くと、私の知らない彼女の生き様が、ニューヨークの薄暗い狭い路地をフラフラさまよっているのが見えて来た。

「彼女の母親の事、何か聞きませんでしたか?」

「母親? 本当のお袋の事かい?」

「ええ、彼女がまだ小さい頃、亡くなったという」

「殺されたんだよ」と雅彦は言った。

「殺された‥‥‥なぜ?」

「知らねえよ。犯人は捕まらなかったらしい。紀子が四歳の時だろ。ほとんど覚えてねえんじゃねえのか。あまり、お袋の事は話したがらなかったよ」

「歌手だったそうですね」

「ああ、そうだよ。静斎先生のバーのママをやりながら、歌ってたらしい。それで、先生が子供の頃から紀子にピアノをやらせたんだろ。紀子があれだけ夢中になってんのもお袋に関係あるんだよ、多分」

二十年も前の母親の死、それが、今の紀子に関係あるとは思えないが、殺されたという事が何となく気に掛かった。雅彦もそれを感じたのか、急に暗い表情になった。

「酒でも飲みますか?」と雅彦は言った。

私は車があるからと断ったが、彼は二つのショットグラスにワイルド・ターキーを注いて゛、私の前に置いた。『蒼ざめた微笑』が終わるまで、雅彦も私もバーボンを飲みながら黙って聴いていた。

「俺は紀子と一緒になるつもりだよ」

雅彦の口から急に現実的な言葉が出た。

私は何も言わずに彼の顔を見ていた。

「一緒になったからといって、紀子が変わるわけじゃねえけどな。また、変わっちまったら紀子じゃねえけどな‥‥‥紀子も今のままで、俺もこのままで行くつもりだけどな。何となく、一緒になる事に決めたよ」

自分に言い聞かせているようだった。

「おめでとう」

白々しいが私は言った。

彼は照れ隠しのためか、タバコをくわえて火を点けた。

「紀子がお袋の事、何か言ってたんですか?」

彼は不安そうに私を見ながら言った。

「別に言ってない。ただ、さっきの曲『蒼ざめた微笑』は母親のために作ったと言ってました」

「それは俺も聞いたよ。でも、二十年も前の事が今の紀子に関係ねえだろ?」

関係ない、と私に言ってもらいたいらしかったが、私には分からなかった。私は別の事を聞いた。

「隆二兄さんの事だけど、今、どこにいるのか知りませんか?」

「さあねえ」

「そうですか。それじゃあ、紀子さんの友達を誰か知りません?」

「古山浩子なら知ってるよ。紀子の大学の頃からの友達らしい。最近、結婚したけど、紀子は親友だって言っていた」

古山浩子の住所を教えてもらい、礼を言って彼の部屋から出た。

雅彦は考え事をしているらしく、空になったグラスを見つめ、返事もせずに紀子のピアノを聴いていた。

コメント 0